@whyyoutouzhele 而且有没有通知真的那么重要吗…?难道政府做的只是发个通知要泄洪就什么都不管了吗?如果发了泄洪通知(且没说没发的情况)村民没有走,一个正常的反思是思考通知有没有到村民接受信息的渠道,如果到了,为什么村民不走,是因为不相信——那应该提升相关渠道的说服力,是因为不舍得——那是否应该增加对损失的补偿,是因为不知道怎么走——那是否应该做好转移规划保障交通顺畅,是因为害怕无家可归——那是否说明转移去向做好计划保障基本生活需要?以上事情都不做,出了事说“路是通的他们不走”,真是比法西斯还法西斯比纳粹还纳粹!

最近搜索

搜索选项

看完家长在现场控诉的视频,感觉他已经指向了ccp官僚体系的核心,为什么没人负责沟通信息和安抚家长、没有人给小孩大人提供心理疏导呢——因为人手都派去维稳了,因为人手都只会维稳。家长需要的只是孩子抢救过程中能有人出来说明一下情况,救出来的时候有没有生命体征,其实只是告诉一声的小事但没有人去做 因为官员只负责向上汇报、他们的办事规则根本不是第一时间公开透明而是少走漏风声谁惹事谁负责。

那个家长一直在克制,只有说到“我姑娘”三个字的时候突然哽咽了然后强行改变了话题继续讲理。他明白,他也有恨。像他一样的人还有很多很多,在别的国家,这些力量汇聚起来可以改变很多事情了,但在这个地方只能化为一柄短刀 扎在受害者自己身上。

2017年愚人节,中国政府宣布建立雄安新区,至今已六年。千年大计初开,所行不及百之一。

因为我的老家离雄安很近,所以我到访过雄安。既然曾经“在场”过,应该有些见闻分享给遥远的朋友。

我到达雄安高铁站。从正面看,那是一座巨大的飞碟形建筑,趴伏于地面上。游客不具有无人机俯视时的壮阔视角,只能在正面感受其空间尺度的雍容。资料说,这车站站房面积一共有十三万平方米。站在车站脚下,正与站在天安门边,感受一般同——同样的呆板和木讷,仿佛心中有一部分go blank,久留还会感受到麻木的压迫。

我下车时的月台一共有10条铁轨,一共配备有两三个工作人员,因为只有一条铁轨在运行。我探头看看别的铁轨,发现铁轨顶部已经锈蚀了(正常铁轨的顶部应该锃亮)。

从月台到出站,所见的人,大约只有与我同车的旅客,和寥寥的工作人员。高铁站中有相当一部分区域未开放,用易拉宝和栅栏草草遮挡,预留的商铺空空如也,在黑暗中大张着口。出站的方向变得很明确。即便如此,出站也很费功夫,因为这里实在太大了(另外,疫情期间还有落地检)。

出高铁站,前面是一大片广场,荒草萋萋,满目苍翠。高铁站旁边有立体交通网络,大约是考虑到人流向高铁站涌动,预设疏解方法。但是比起未来的人流涌动,我当时更担心的问题是,出站以后无处打车。因为满目荒郊,人烟不见,甚至连车也不见。只能苦等网约车从城区赶来。

雄安是容城、安新、雄县三处之总称。坐在车里,看见这旧城区不过是普通的北方县城样貌,几乎与我家乡一般同,只不过比我的老家还要破落。我从酒店出发觅食,要走上一公里才可解决三餐(至于要走,是因为这里没有共享单车/共享电动车,也几乎没有公共交通),但是食宿价格也不高。这里的猪皮冻也确乎比老家便宜,只是口感似乎略软了些。

城内罕见高楼,多见三四层的白色/灰色小楼,面对着低矮的道路。时光在这里,似乎凝滞了。这三县的光景相近。雄县稍好一些。

乡村同样保留着旧貌。典型的河北乡村:狭窄的小路,低矮的屋檐,还有烟囱。年轻人外出打工,用血汗换回新车,在狭窄的小巷里几乎施展不开。

最让我挂心的是学校。这里的学校让我感到亲切,却也让我痛苦,因为这和我记忆中的模样没有什么分别。安新县每年有6000人初中毕业,却只有2200人可升学(包括被认为是低人一等的技校)。河北没有好大学,唯一一所“211学校”河北工业大学实际在天津。没有人能够找到出路,也没有人知道应试教育以外应该怎么办。衡水模式是必然,是焦虑的学生和家长仅有的办法。

这个世界尽头的角落,因为与北京相近,命运又被迫改变。

沙盘上有一个宏伟的规划——在这三县核心地带,白洋淀之北,从西向东(用水道)划出五块近乎矩形的地块,建设为新区核心。这最东边的一块,称为容东新区,是为当地拆迁居民的安置之所,最先开工建设。主城区之外,还有若干副中心参差坐落。在城区之外,是水道、公园与林带穿插其间。据说,在雄安的任意一处,可以“300米进公园,1公里进林带,3公里进森林”。

在更细微的图景上,各个社区的学校(幼儿园到中学)、医院、党支部(这怎么能忘了呢?)、乃至餐厅理发店,都已经规划好了位置。据说,在雄安的任意社区,可以步行“5分钟到幼儿园,10分钟到小学,15分钟到中学“。

雄安彰显了居庙堂者对于未来的一切想象——绿色能源、电气化、随处可及的生物识别、地下轨道交通、海绵城市、大数据运行……据说这里的电能全部自张家口风电输送而来,并且城市将只用电能;据说这里的人们很少使用私家车,而大量使用公共交通和步行;据说这里的管控使用大数据,精确到每一个人的每一个细微动作。

因此,我们可以简单地概括这座城市:有人想要在北京之旁兴起一座城市,于是他们拆迁了穷苦的当地人,建立起带有几何美感的社区,建立起强大的管控系统,再把人涂抹在城市中,为城市上色。

至于现实中的雄安新区,仍是一个大工地。站在容东新区边缘远望,天边有无数龙门吊,把这乌托邦的理想从沙盘变成现实。(最近几个月一直听说,雄安的建设已经基本延宕,我尚不知真假。)

这一片区的九百多栋楼全部整齐规划,外观不超过三种颜色,乃至于高度也是统一的十层左右。写字楼与居民楼相互错杂,按照某种神秘的方式排布,未见写字楼集中连片的现象。我所见的商店、写字楼、医院、学校、乃至相当多的居民楼,几乎都是空的(有些人不止想到了安排当地人,还“高屋建瓴”地为未来蜂拥到雄安的人才预留了空间)。我只偶然看到,会有几个老人坐在楼下带孩子。我不知道,在附近缺乏基本公共设施的情况下,她们如何生活下去。

道路统一是双向四车道,几乎毫无变化,据说这些道路的下面都已经挖空,所有轨道公共交通都转入地下。只是行走在地上的时候,连私家车都罕见,走过很远也不见有车。只偶尔看到有公务车疾驰而过,挂着“雄安公司”的红色大字。

资料中说,城市中还有示范性的变压站,垃圾处理站等设施,可惜我不能得见。据说这变压站和垃圾处理站全部埋在地下,顶上覆盖着草皮,这样就足够绿色了。从图片看去,似乎是大地被蚊子咬出了一个包。据说这变电站里有游泳池、健身房、步道(记得是某个新闻报道这样说),我不知道有谁会去变压站游泳。

城市中遍布着公园,呈条带状分割着城区。公园全部是高规格建设,湖光山色气吞万里,文化符号鲜明强烈,各种设施皆极尽耳目之极限,产生强烈的张力。具体地说,这里的公园有各类大小的湖泊河流,有按照各省特色建设的文化建筑,有中式亭台楼榭,有宽豁的草地,巨大的喷泉,优雅的灯柱,但这一切的组合只让人困惑。这让人想起种种“示范班级“”示范单位“”示范工程”,如同蜡质的水果,让人毫无食欲,真的吃下去还会反胃。

有相当多的地区,是我不能涉足的,只有“雄安公司”的工作人员才能进入。“雄安公司”这个名字让我想起了东印度公司。以一整个地区为经略对象,这是怎样的气魄!这种气魄和毛泽东发动灭掉全国5%人口的肃反运动、发动大跃进、发动文化大革命,带有相承的气息。为了获得这种气魄,必须站在全人类的高度,敞开“极而言之,死掉一半人,还有一半人”的牺牲他人的胸襟,胸怀浪漫主义、理想主义、革命乐观主义精神,再反复试错交学费,才能塑成载入史册的哲人王。

站在沙盘边,看山河匍匐于脚下,任何人都禁不住自得,更何况那些久居庙堂的哲人王。中南海深处,政令一出,无数人和物都为此而调动奔波,三县百万人的命运从此改变。政权的意志卷土而来,城市按照其意志滋长蔓延,个人根本无处抵抗。在此大潮之下,普通人只能作为一种元素,被充填于乌托邦之中,成为幻梦的牺牲品。

“故乡”不只是一个地名、一片土地,还包括生活在其上的人们和他们所经营的生活。现在原有的家园被拆毁,熟悉的邻里被拆散,社区的面貌不复存在,“故乡”也就不存在了。人们在棕灰色的水泥丛林里手足无措,被分配到了一种陌生的生活,而且还要在没有产业的地方自谋生路。无数苦涩,只能显露在当地人复杂的眼神中,无处诉说。

利之所在,熙来攘往。有些人(比如铁道部等知情部门的某些人)早在雄安计划公布之前,便连夜买地,积地成片,如同划分势力。有些人勾结权势,试图包揽水泥、玻璃、柏油、钢铁乃至防水工程。有些人试图在变动中分一杯羹,为谋得一片房产而钻营。当地人则随波起落,见证着房价从1~2千/平(计划公布前)到6万/平(那时传说买房子给北京户口)到3万/平(又说不给北京户口了)的起落。持有资产的人憧憬地看着龙门吊,焦虑地揣摩政府的口径,希望后来者的涌入撑起他们的资产;置身事外的人看着热闹,准备欣赏好戏“眼见他起高楼,眼见他宴宾客,眼见他楼塌了”。

只是不知道,兴起这一切的人,心中在想什么。

海外中文自媒体刷屏了,言论自由的老生常谈,但真正可悲的是,脱口秀演员 House 那条段子,从创作逻辑上讲其本质是正向的:「我要显现出这两条狗的战斗力,所以使用认知范围内最彪悍的词汇」,也就是说作者是真的认为这个词组是正向的,然后也被铁拳给锤了。

枪毙那些鼓掌姿势不对的人。

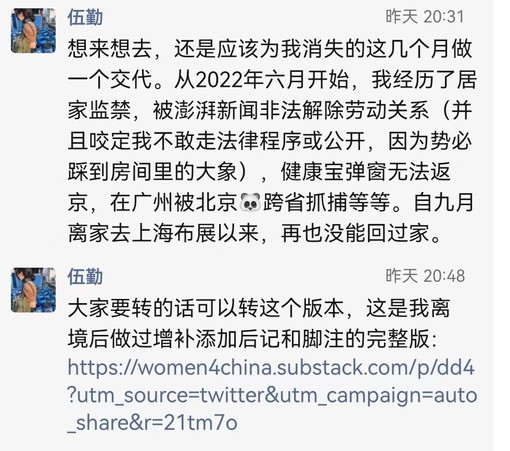

下面这篇文章的作者,是我的朋友。不只是网友,在北京,我们经常聚会。在她家里,通常我们一群朋友会一起做饭、看电影。她是一个出色、正直的媒体人,对社会议题的关注和思考深度,以及组织活动的行动力都非常人。因为她的存在,疫情这两年中我参加了不少有意义的放映活动,看到一些不易见的纪录片。

最后一次见面,在她家,那段时间我们集中看了一批讲述台湾历史的电影,吴念真的《多桑》、王童的三部曲、侯孝贤的《悲情城市》。对不善社交的我,能够和朋友们一起看电影,然后一起交流,都是非常珍贵稀少的事。那天恰是中秋节前后,在她家露台上,明月当空,我们一边赏月一边聊白色恐怖。对于时局我们都有负面的观感,但,在座的每一位,谁能想到事情的变化是如此迅猛。

当时我们约好了下次放映还是接续台湾主题,看一部台湾纪录片,然后另一位朋友打算做几道闽南风味菜。都说得好好的,想得美美的。然后她说,等她去南方出差一趟,回来就聚。她走得匆忙,没带多少行李,家里的猫托朋友照顾着。

再然后,一些大事件的席卷,她被跨省抓捕,经历了一系列风波,辗转出国,忽然已身在国外。一切都发生得太快,台湾电影看不成了,也许会有很多年见不到她了。

她写了这篇文章,假托远方的名义,写下了自己真实的经历。我无法再为她做什么了,感到无力而难过,只愿她文字里精神的光芒为更多人所见。

微信公众号地址:https://mp.weixin.qq.com/s/QDryXU6SwGZz-sAudE4vLA

端传媒付费阅读地址:https://theinitium.com/article/20230211-opinion-a-letter-for-4a/

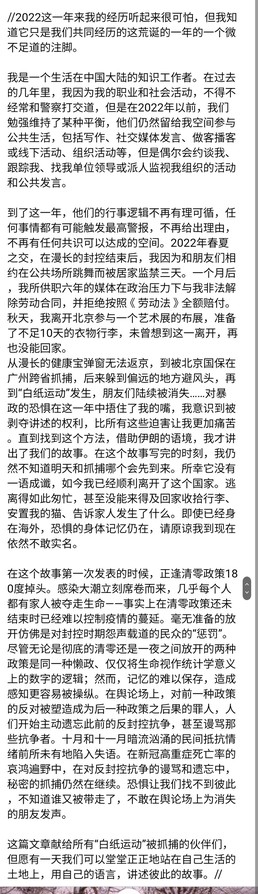

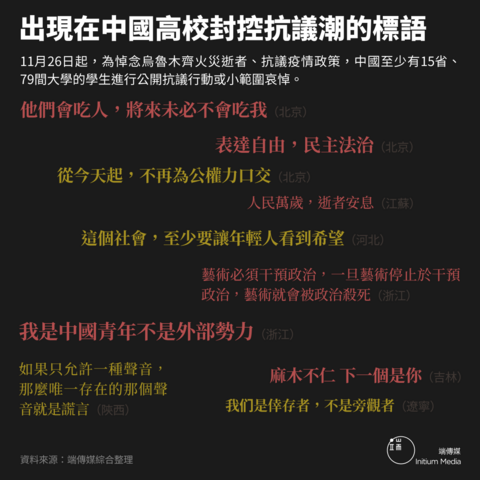

一篇汇总性的报道,关于上海街头和各高校的哀悼抗议活动

端傳媒 Initium Media

https://theinitium.com/article/20221127-mainland-students-protest/

我越来越觉得当代话术中对“理性”的极端推崇以及随之而来的对“情绪”的贬低本质上是权力制度的压迫,因为在不平等的条件下,有余裕保持“克制、理性”的通常是压迫者,而会激动、愤怒、流泪的通常是被压迫者。这时候压迫者一句“你不要激动”,其地位的优势就在“理性”的包装下变成了所谓“有理”。

题外话,为什么近代以来情感越发被塑造成了女性的专利,而男性把握着“理性”的解释权,本质上也是权力不平等的结果。这种语境下的“女性”确实是一种权力等级状态。

对政府来说,最麻烦的还不是乌鲁木齐的抗议,而是全国多点散发的抗议。

中国民众似乎一夜之间发现,对系统性的不公平,起来抗议是有点作用的,虽然不能改变政府权力结构,但是基层公务员和民警,作为政府意志的执行者,其实完全没有那么可怕,你急了他也害怕。不管最后结果怎么样,闹了就可以让自己喘口气,好受一点。

只要‘抗议=管用’这个等式慢慢建立在中国人心中,那么社会运动,就有了最基础的土壤。

我当然不是盼着一下子就推翻政府,但我认为这也算一种培训公民,建立公民社会的一小步。

我们一起加油。

领导带一群月薪三千的人团建打高尔夫属实有点幽默了 还不如直接给我发点钱 这个球场远得我都没舍得打车 一路美团单车转地铁转公交去进行这场行为艺术

Jess(@boiledwater)

2022年10月26日 https://threadreaderapp.com/thread/1585136165472333824

世界真小。

昨晚一个中国阿姨敲门,说:

我中午听到大厅有人说中文,可把我激动坏了,看你们忙着办入住没敢打扰。下午去前台打听是不是有中国人入住,没想到就在我对门!刚听见你们回来就赶紧来打招呼!

我60多了,劝我儿子赶紧跑,我儿子死活不跑!我可是封明白了,自己在抖音上研究半年,学签来的!

阿姨说:天津那个鬼地方我一分钟都不能呆下去了!我一定要走!

我家没一个支持我的,我老公说我有幻想症,净看些谣言,天天和新闻联播唱反调。我和他结婚40年,早就放弃治疗了。

为了孙女的未来,我一直劝我儿子。他也说我想太多,活太累,杞人忧天,根本没那么可怕

现在我离开了他们,别提多开心了

阿姨说:

这半年我想我怎么走啊?我就在抖音上搜,挨个国家的看政策,看哪里能要我,我能适应哪里。

看了半年,觉得还是泰国最合适。8月底我开始悠偷偷捣鼓,找了个中介,申请了语言学校,泰国教育部给我下了批文。

这护照啊学费缴纳证明啊批文啊,我都得趁我家没人时偷偷复印,印好了还得藏起来。

阿姨说:

我从香港买的机票,看网上说广州海关严,就走的深圳。结果出关的时候一个领导模样的死活不让我走,嫌我年纪大,带走问了我半小时!

我那个批文是泰国教育部下的,所有手续齐全,他挑不出来毛病,就反复的说我年纪太大学东西没用,外面很乱,中国安全,别出去了。还让我给我儿子打电话。

我刚跟阿姨逛完超市,和她说了下大家热烈的反应。我说让她干脆开个油管自己讲得了。阿姨不知道油管,说本来打算开个抖音,我说你开抖音国内分分钟把你封了,油管还能赚钱。

为啥我说她会被封,因为阿姨昨天说了段话特逗:上星期我在宾馆看电视,看20大。结果一出来,我心想完了,这下彻底不用回去了

阿姨是体制内退休,做过教师,当过中国第一批心理咨询师,办过讲座,做过义务心理咨询,还出过书。后来去腾讯总部当了心理咨询师。前几年为了照顾母亲辞职回家,又看大了两个孙女。

她上学时只学过几个哑巴单词,完全不懂英语,来泰后一点点学。她说又有新的挑战了,觉得特开心。

我觉得她得开油管。

刚跟阿姨又聊了会,原来她知道油管,我刚才说youtube所以她听不懂

阿姨说之前在国内不会用梯子,只能看点抖音上的小道消息,和有共同语言的同学朋友互相分享。

出来后这些老伙计要求她给他们发点墙内看不见的东西,正好她下载了脸书、推特和油管这些墙内违禁品,比较了一星期,觉得还是油管最好使

阿姨果真斗士。

天津大爆炸毁了她们小区的房子,她亲自组织大家维权,还接受了外媒采访,于是喜提晶哥亲自致电,她怼回去了。后来晶哥给退休办打电话,给她单位领导打电话,要求她亲口承诺以后不再接受外媒采访你们猜她听没听,维权成没成功?

有理想的人从不妥协。

我觉得这个经历也可以做期节目

正好昨天在得知习近平的全方位伟大胜利之前,听了最新一期的《不明白》。我觉得作为普通人,吴国光这期比蔡霞那期更有价值。蔡霞讲讲她接触到的中共高层到底是怎么回事,咱知道了又能怎样呢?吴国光说,普通人要放弃虚妄的幻想,给自己找出路,寻求微小的反抗,不就这样如此无力地投降于命运。我觉得在此如此黑暗之际,也算是非常中肯的建议了吧。

@sleepingmachine @board 前几天有条嘟串,嘟友推荐的数据安全文档都非常好,非常值得墙内的大家细读。(https://o3o.ca/@blueissky/109160799338843234)

《数字极权时代生存手记 3.0》https://reconsidera.github.io/zh/

@wrightfu1 那曾经抗争过的灵魂一直在你的心坎里,李怡先生说的“守護我們的心智”就是守护这个灵魂。李老先生都自比失败者,何况我们这些平凡之辈。

张洁平《端传媒》的创始主编,后来创办了Matters,她在不明白播客EP-019有提到香港的生态对内容生产者高度管控,但是对整个内容生态没有像大陆破坏得这么彻底。2020年下半年开始很多记者、编辑、专栏作家失去自己的阵地,很多人都去送外卖了,帮麦当劳打工、开计程车。但是有很多被打散的记者的群落也在重新聚集。形成1—3人或者1—5人的这种蚊型媒体,有很多新的账号在出现。

抗争的方式多种多样,小小的抗争也是抗争,最小的抗争不就是守护心智么?

很煩聽到某些不屑一顧的喪氣話,有人把命都豁出去了,搭個手有多難?

01新聞刪稿,因為那是親共藍媒。刪帖、炸號沒什麼大不了,換來的是全世界關注。港人怎會不關心?馮晞乾先生說:「不要讓北京孤勇者隱入煙塵」,這件事簡直就是一場精神上的行刺,感受大概像秦始皇博浪沙遇襲,滿腹疑惶,如何十二金人外,猶有民間鐵未銷!

端傳媒、獨媒、ReNews等媒體亦有大量港人回覆向勇士致敬,希望他平安,向一生一次的言論自由致敬、向敢於在天子腳下付出行動的人致敬等。

今日的朋友圈对我精神不太好

只有回到我可以独处并且确保不被任何人打扰的地方,我才有“回家”的感觉。我就是自己的故乡

和男性朋友在微信上聊起这次的事情,他说:“我不是把两性差异归属社会问题,而是因为我没站队,我不讲男女,只讲人。“

我突然就想起了以前看过的一个TED,是美国社会学家Michael Kimmel的演讲。

他说起他在读研究生的时候,他说:“所以每周,我和11个女孩子一起组队学习。我们会阅读关于女性主义的文章并且相互讨论。然而当我亲身经历过其中一次对话后,我的人生彻底改变了。

那是两个女生在讨论,一个是黑人,一个是白人,白人女性说,现在听起来是非常荒谬的,白人女性说:’所有的女性,都承受着同样的压迫,在这个父权制社会,女性都处于同一地位,所以所有的女性都会出于直觉地团结在一起,视彼此为姐妹。’

而那个黑人女性说:’我有不同的看法,那我问你个问题。’

黑人女性问白人女性:‘你每天早上醒来,对着镜子,你看到什么?’

白人女性说:‘我看到一个女性。’黑人女性说:’你看,对我来说这就是问题所在,因为我每天早上醒来对着镜子,我看到的是一个黑人女性。对于我来说,种族差异是可见的,而对你,种族观念是无形的,你是感受不到的。’

之后她说的话很令我震撼,她说:‘这就是特权,对于拥有的人来说,它是无形的,我想对这个屋子里的所有白人说,能够不用时时刻刻把种族放在心上,这是种奢侈。特权对于拥有它的人来说是无形的。’

还记得吗,我是那个组里唯一的男生,所以当我目睹了这次讨论之后,我说:’诶呀,糟糕。’

有人问我:‘你干嘛这个反应啊?’

我说:‘我每天早上醒来对着镜子,我看到了一个人。我的唯一属性就是人。我是一个中产阶级白人男性,没有种族、阶级或者性别的意识,简直是全世界皆可通用的身份了。我想大概就是从那时候开始,我成为了一个中产阶级白人男性。’”